はじめに

都心エリアで不動産投資を検討する際、土地の価格は高額であり効率的な運用が求められます。

その中で注目されているのが「木造3階建て共同住宅(木三共)」です。以下では木三共と呼びます。特に延べ床面積200㎡未満の小規模なアパートは、コストと収益のバランスに優れており初心者投資家にも適しています。

本記事では都心エリアでの木三共が良いとされる理由を、構造・コストと利回り・工期・リスクといった観点から整理していきます。

新築アパートの主な構造の種類

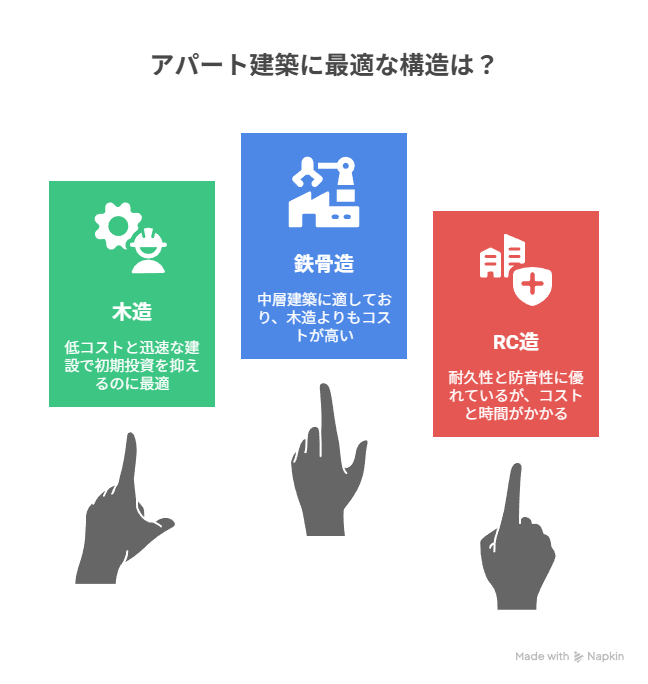

アパート建築の主要な構造には、木造、鉄骨造、RC造の3種類があります。

-

木造: 建築コストが最も低く、工期も短いのが特徴です。初期投資を抑えたい場合に適しています。

-

鉄骨造: 中層建築に対応可能ですが、木造よりも建築コストは高くなります。

-

RC造: 耐久性や防音性に優れていますが、建築コストが最も高く、工期も長くなる傾向があります。

不動産投資の初心者が効率的に収益を上げるためには、初期費用を抑えられる木造が有利な選択肢となることが多いです。

コストと利回りの関係

木造アパートはRC造や鉄骨造と比べて建築コストを大幅に抑えられる点が魅力です。RC造は坪単価100万円以上になることも多く、木造の60〜80万円程度と比べて大きな差があります。

都心エリアのように土地価格が高い場所では、建物の建築費を低く抑えることが利回りを確保する上で重要です。

建築費が抑えられる分、同じ家賃収入でも利回りが高くなり、効率的に収益を確保しやすくなります。

また、法定耐用年数では木造22年・RC47年ですが、木造でも劣化等級を3級取得すれば35年などの長期融資も可能となり、キャッシュフローがより出やすくなります。

建てられる階数と都心エリアの土地活用

木造アパートは従来2階建てが中心でしたが、規制緩和により3階建ても可能になりました。

特に延べ床面積200㎡未満の小規模木造3階建て共同住宅は、耐火建築物の義務を免れることでコストを抑えつつ階数を増やせます。

これにより狭い土地でも戸数を確保できるため、都心エリアでの土地活用に非常に有利です。土地が限られたエリアほど木三共が良い選択となります。

工期と資金回収のスピード

木造アパートは工期が短いため、早期に入居募集を開始できるメリットがあります。

一般的に木造3階建てなら4〜6ヶ月程度で完成することが多く、RC造は7〜8ヶ月以上かかることもあります。都心エリアでは賃貸需要が高いため、完成後すぐに入居者を確保でき、資金回収のスピードを高めることができます。

建築期間だけでなく、調査、設計、申請など、トータルの期間を踏まえると、その差は更に開きます。木造で8~12ヶ月、RC造で12~24ヶ月のイメージです。

リスクと注意点

木造は防音性や耐久性の面でRC造に劣る部分があるため、防音対策やメンテナンス計画を考えることが必要です。定期的な修繕を見込んだ計画を立てると安心です。

また、3階建てにすることで1階を避けたい入居者にも2階・3階を提供でき、空室リスクを下げやすいという特徴もあります。

土地の形状にもよりますが、私の場合は2棟とも1フロア2部屋×3階となり、真ん中を内階段として、すべて角部屋になるというプランです。

外階段だと鉄骨としなければならず、初期+修繕にも非常にコストがかかり、角部屋とすることで居住性も高めています。

都心エリアでの木三共が良い理由のまとめ

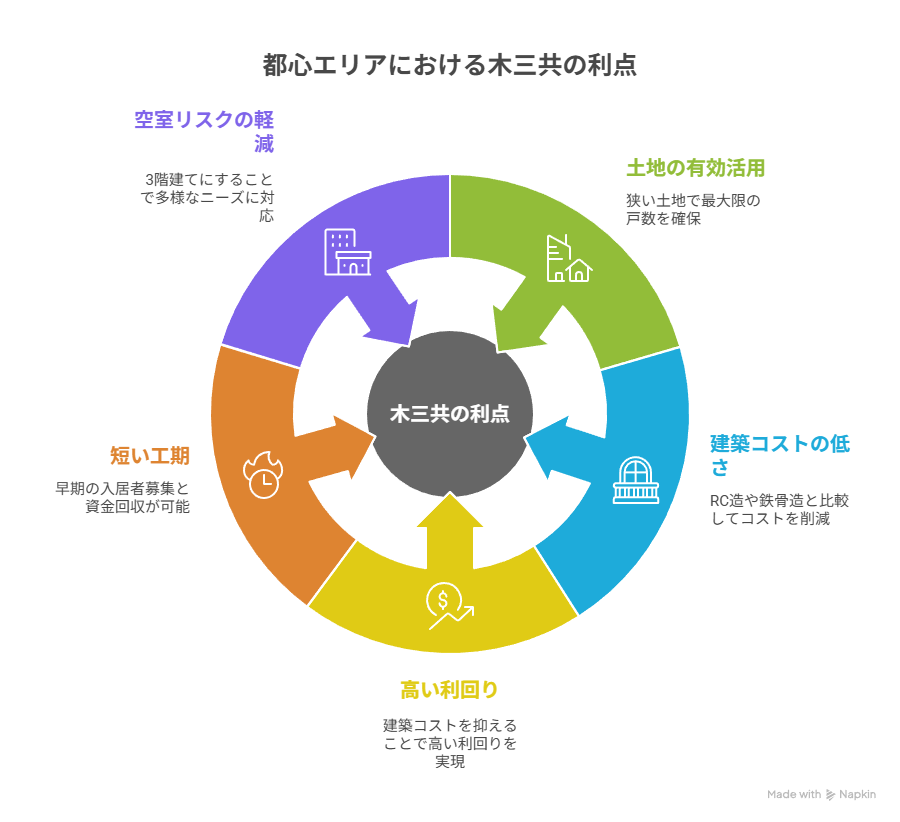

都心エリアで木三共を選択する主な理由は、以下の通りです。

-

土地の有効活用: 狭い土地でも最大限の戸数を確保できます。

-

建築コストの低さ: RC造や鉄骨造と比較して大幅にコストを削減できます。

-

高い利回り: 建築コストを抑えることで、高い利回りを実現できます。

-

短い工期: 早期の入居者募集と資金回収が可能です。

-

空室リスクの軽減: 3階建てにすることで、多様なニーズに対応できます。

特に、延べ床面積200㎡未満の木造3階建て共同住宅は、法規制上のメリットを享受しながら収益性を高めることができるため、不動産投資の初心者が最初に検討すべき選択肢と言えるでしょう。

土地価格が高い都心エリアだからこそ、効率的に収益を確保できる木三共が最適なソリューションとなります。

コメント