不動産投資を進める上で、競合が多い都内の土地仕入れは難易度が高いです。特に駅近のエリアでは、戸建て分譲業者や狭小ワンルームのアパート業者と競合するため、普通に探しても条件に合う土地はなかなか見つかりません。

そこで有効になるのが業者が買わない土地戦略です。この記事では、なぜこの戦略が投資家に有利なのか、そして具体的にどのような土地が狙い目となるのかを整理して解説します。

業者が買わない土地戦略とは

業者が手を出しづらい条件の土地をあえて狙う戦略が「業者が買わない土地戦略」です。

一般的に業者は利益を出しやすい分譲やアパート用地を優先しますが、特殊な形状や制約がある土地は敬遠されがちです。個人投資家にとっては、そのような土地こそ交渉余地が大きく、長期的な収益化につなげやすいのです。

戸建て業者が嫌う土地の特徴

戸建て分譲業者は、土地を分筆して2〜3棟に分けて建築・販売することで利益を最大化するビジネスモデルです。そのため、分筆が難しい土地は狙い目となります。

特に接道条件が重要で、建築基準法では道路に2m以上接していなければ建築できません。分筆後に、この条件がクリアできない、あるいは使いにくい形状の土地は、業者が積極的に参入しづらいのです。

分筆に旗竿地が発生する土地が狙い目

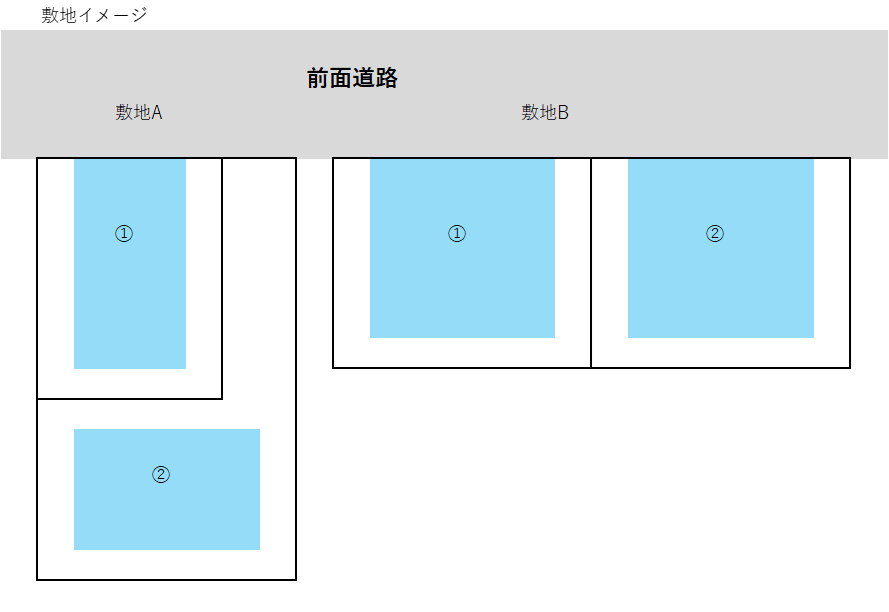

旗竿地はカーポートやアプローチの関係で、最低でも2.5m、場合によっては2.7m程度の接道が必要になります。下図イメージを参照いただき、仮に敷地Aが接道幅7m・奥行14mの土地とし、二分筆する場合、旗竿地②の接道幅を2.5m確保すると、手前の区画①の接道幅は4.5mしか残りません。

更に、建築時には隣地境界から50cm以上後退するという民法上の規定があります。結果的に建物幅が3.5m程度の細長い戸建てしか建てられず、商品価値が下がるため、分譲業者は敬遠します。

敷地A①区画の建物ワイド(全体接道幅7m ー ②区画の接道幅2.5m ー 民法上の後退1m)=3.5m

敷地Bの方が容易に分筆できることは、誰しも想像に難くないと思います。

縦長敷地が投資家に有利な理由

分譲業者は「幅広い層に売れる商品」を求めるため、細長い敷地は好まれません。逆に言えば、投資家にとっては価格交渉が有利になり、競合も減るチャンスです。縦長敷地は分譲戸建てには不向きですが、アパート建築には十分活用できる場合が多く、投資家目線ではむしろ使いやすい形状といえます。

まとめ

都内で土地を仕入れる際に、業者と正面から競り合うのは得策ではありません。大手が敬遠する土地、例えば縦長の敷地形状を狙うことで、投資家としての優位性を確保できます。

ただし、こうした土地には設計上や建築上の制約もあるため、事前のシミュレーションと専門家への相談を怠らないことが重要です。次回は、アパート業者との競合を避けるための視点について解説していきます。

コメント